Английская песня, датируемая как раз где-то 13 веком. И одна из первых, записанная привычными нам нотами.

Из общей истории Англии

Сообщений 61 страница 73 из 73

Поделиться612023-05-15 19:34:52

Поделиться622024-12-13 19:38:27

historia brittonum

https://dzen.ru/a/Z027hDp3lCAbEjb7

Матильда Маршал. Судьба дочери великого рыцаря.

На фоне яркой личности Уильяма судьба его детей, к сожалению, часто остаётся в тени. Однако их жизнь также была полна интересных событий, а иногда и трагедий. Сегодня я хочу рассказать о дочери рыцаря — Матильде.

герб рода Маршал

Матильда, известная также как Махельт или Мод, была старшей дочерью рыцаря. Она жила в один из самых бурных периодов английской истории: во время правления короля Иоанна, создания Великой хартии вольностей, а также первой войны баронов и малолетства короля Генриха III.

Точная дата рождения Матильды неизвестна, но, учитывая, что её родители поженились в 1189 году и у неё было два старших брата, можно предположить, что она родилась в 1193 или 1194 году. Она была третьим ребёнком и старшей дочерью Уильяма Маршала и его жены Изабеллы де Клэр. В поэме «История Гийома ле Марешаля (Уильяма Маршала), графа Стригуила и Пембрука» автор восхвалял Матильду, говоря, что она обладала такими качествами, как «мудрость, великодушие, красота, благородство сердца, милосердие и, по правде говоря, всеми хорошими качествами, которыми должна обладать благородная леди».

В поэме также сообщалось, что отец любил её и выдал замуж за «самого лучшего и привлекательного» жениха — сэра Хью Биго, сына Роджера Биго, второго графа Норфолка. Из пяти дочерей Уильяма и Изабель только Матильда была единственной, кого отец называл «горячо любимой».

После замужества Матильда жила со своим мужем в великолепном замке графа Норфолка с тринадцатью башнями во Фрамлингеме. В 1209 году она родила сына Роджера, который стал преемником своего отца и четвёртым графом Норфолком. Другой сын, Хью, родился в 1212 году, а дочь Изабелла — в 1215 году. Третий и последний сын, Ральф, вероятно, родился в 1216 или 1217 году.

Семья Матильды была расколота кризисом, связанным с созданием Великой хартией вольностей, и последовавшей за ним гражданской войной. Её муж и свёкор вместе с её братом её брат Уильямом присоединились к восстанию баронов в 1215 году, в то время как её отец оставался верным сторонником короля.

В 1216 году война коснулась Матильды лично: замок Фрамлингем был осаждён королём Иоанном, который потребовал сдать его. Доподлинно неизвестно, находилась ли Матильда в замке во время осады. Её свёкор был в Лондоне или, по крайней мере, направлялся туда, а местоположение её мужа Хью неизвестно, но известно, что его не было во Фрамлингеме. Король позволил констеблю Уильяму ле Энвейзу отправить гонцов к графу за советом о том, что им следует делать. Вероятно, граф посоветовал констеблю сдаться, поскольку через два дня замок без боя капитулировал перед королём. Один из сыновей Матильды, вероятнее всего Роджер, был взят в заложники.

Такая ситуация, мягко говоря, вызывала опасения у нашей героини. То, как король поступил с Матильдой де Браоз, было общеизвестно; к тому же ходили слухи о том, что случилось с Артуром Бретонским.

Двое её старших братьев, Уильям и Ричард, также несколько лет находились «под опекой» в качестве заложников за поступки их отца. Однако Матильда, вероятно, осознавала, что король Иоанн зависит от преданности её отца и поэтому будет хорошо относиться к мальчику, хотя бы для того, чтобы не оттолкнуть человека, в поддержке которого он так сильно нуждался.

Несмотря на смерть короля Иоанна в октябре 1216 года, муж и тесть Матильды продолжали восстание, поддерживая притязания Людовика Французского. Граф Норфолк заключил соглашение с правительством роялистов только после возвращения французского принца домой в сентябре 1217 года. После этого ему наконец вернули графство Норфолк и замок Фрамлингем. Вероятно, примерно в это же время его внук Роджер был возвращён матери; последний год его пребывания в качестве заложника пришёлся на то время, когда его собственный дед, Уильям Маршал, был регентом. Это, должно быть, позволило Матильде успокоиться и развеяло её опасения за сына.

Муж Матильды, Хью, унаследовал титул графа Норфолка, когда его отец умер где-то между апрелем и августом 1221 года, вероятно, в возрасте далеко за семьдесят. Однако новый граф пробыл в этом титуле всего четыре года; он скоропостижно скончался в 1225 году в возрасте всего 43 лет. Ему наследовал их старший сын Роджер, которому тогда было всего 16 лет. В связи с тем, что он был ещё несовершеннолетним, опекунство над ним было передано Уильяму Лонгеспе, графу Солсбери, сводному дяде молодого графа, но когда Лонгеспе умер в следующем году, опекунство было передано Александру II, королю Шотландии.

Александр II, опекая юного графа Норфолка и все его земли, устроил брак Роджера на своей сестре Изабелле Шотландской. Единственными землями, не перешедшими к королю Шотландии, стали владения Матильды, вдовы Хью Биго.

Когда умер Хью, Матильде было всего 32 года, и она осталась одна с тремя из четырёх своих детей. Будучи «ценным приданым», она или её семья быстро приняли меры, чтобы обеспечить её будущее и безопасность. Спустя лишь три месяца после смерти мужа Матильда снова вышла замуж.

Её вторым супругом стал Уильям де Варенн, 5-й граф Суррей, известный также как граф Варенн. Уильям был единственным сыном Изабеллы де Варенн, графини Суррей, и её второго мужа Амелина де Варенна, сводного брата короля Генриха II. Матильда стала второй женой графа. Его первая жена, также Матильда, дочь Уильяма д’Обиньи, второго графа Арундела, умерла бездетной 6 февраля 1215 года и была похоронена в монастыре Льюис в Сассексе.

Примерно в то же время, что и Роджер Биго, он присоединился к восстанию против короля Иоанна, но уже к марту 1217 года вернулся в лагерь роялистов и был заметным участником переговоров, завершивших войну в августе 1217 года.

Уильям был значительно старше своей молодой жены. Брак был заключен скорее из практических соображений, чем по любви. В хартиях Матильда продолжала называть себя «Матильдис ла Биго», а «Матильдис де Варенн» добавлялось лишь в качестве дополнения или не упоминалось вовсе. Это может указывать на то, что Матильда вышла замуж во второй раз не по своей воле и, возможно, предпочла бы остаться вдовой, а не вступать во второй брак. Возможно, она продолжала использовать своё имя, данное ей при первом браке, в знак протеста против своего нового положения.

После разрешения кризиса 1216–1217 годов Уильям де Варенн верно служил короне, за исключением краткого участия в восстании против неё, возглавляемом братом Генриха III Ричардом Корнуоллским, в период с июля по октябрь 1227 года. Он был вынужден сдать замок Тикхилл, но его опала была лишь временной, и в 1228 году он впервые получил третью пенни за графство Суррей — почётную выплату, в которой ранее было отказано Уильяму и его отцу. Уильям де Варенн, второй муж Матильды, скончался в Лондоне 27 или 28 мая 1240 года, находясь в возрасте около 70 лет. За время их совместного брака Матильда родила двоих детей — Джона и Изабель (позже известную как Изабель д'Обиньи). Джон унаследовал титул графа от своего отца и достиг совершеннолетия в 1248 году, когда ему перешли обширные владения Варенн. Он сделал военную карьеру и стал одним из самых выдающихся генералов Эдуарда I.

После смерти Уильяма Матильда больше не выходила замуж. В 1246 году, будучи последним выжившим ребёнком Уильяма Маршала и не имея сыновей от своих пяти братьев, она получила от короля Генриха III фамилию Маршал. В этот момент она изменила своё имя в документах на «Мартилла английская маршал, графиня Норфолка и Варенн».

Подчёркивая своё право на фамилию, как старшего выжившего ребёнка своего отца, она увеличивала свою власть и престиж, присваивав себе полномочия отца.

Во время своего второго брака Матильда, похоже, действовала независимо от своего мужа, купив землю в долине Дон в Южном Йоркшире, недалеко от крепости Уоренн замок Конисбро. Считается, что после королевы она была «несомненно самой могущественной и богатой женщиной в Англии с 1242 года».

Матильда Маршал скончалась в 1248 году, в возрасте около 50 лет. Она предпочла быть похороненной вместе со своей семьёй, а не с одним из мужей.Она была погребена в аббатстве Тинтерн в Монмутшире.

Поделиться632025-02-08 18:00:40

Навеяно нетленкой циник " Во имя Отца...", где фигурируют камни круитни.

Вот они:

[b][align=center]10 мало известных фактах о древних пиктах.

https://kulturologia.ru/blogs/300119/42111/

Пикты - самые загадочные люди средневековой Европы. О «варварах», которые контролировали земли к северу от Стены Адриана между римским вторжением и набегами викингов, практически ничего не известно. Эти древние жители северной Шотландии были столь же загадочны как для жителей той эпохи, так и для современных ученых. Они говорили на неизвестном никому языке, делали на своих телах замысловатые татуировки, правили морями и практиковали преемственность по женской линии.

1. Разрисованные враги викингов.

Пикты не оставили после себя никаких письменных записей. Почти все, что современные ученые знают о них, базируется на записях их врагов. В 297 году римский писатель Эвений впервые ссылался на жителей к северу от стены Адриана как на «расписанных» или «раскрашенных». Ирландцы ссылались на пиктов как на «круитни» или «разрисованных людей». Эта близкая параллель к римскому названию предполагает, что «Pict» было самоназванием северных шотландцев.

По сути, пикты были конфедерацией племен, которые объединились для сражения с общим врагом. Римляне пытались победить их много раз, но всегда терпели неудачу. Позже пикты объединились против викингов. К 900 году они полностью исчезли из исторических записей, по-видимому, из-за слияния с культурой южных шотландцев. Некоторые современные ученые утверждают, что они называли себя «пехт» («предками»).

2. Загадка языка пиктов

В своей «Церковной истории народа англов» историк и богослов Беда отметил, что в Великобритании восьмого века существовало пять языков: английский, латынь, бриттский, гэльский и пиктский. В «Жизни Колумба» Адмонан утверждает, что Святому Колумба был нужен переводчик среди пиктов. Без письменных записей сегодня единственными свидетельствами этого таинственного языка являются названия мест, ряд личных имен и таинственные пиктские наскальные рисунки.

Некоторые считают, что пикты говорили на языке коренных народов, возможно, на языке бронзового века, который был ближе к баскскому, чем к кельтскому. Другие полагают, что пикты говорили на древнекельтском языке, который был сродни бриттскому, сегодня все еще встречающемся в Уэльсе. Сторонники этой теории указывают, что имена пиктов в северо-восточной Шотландии явно индоевропейские и связаны с другими кельтскими языками. Третья теория предполагает, что они говорили на гойдльском языке, занесенном на их территорию ирландцами. Пикты также переняли огамическое письмо, которое возникло в Ирландии.

3. Преемственность по женской линии

Один из самых устойчивых мифов о пиктах заключается в том, что они практиковали матрилинейную преемственность (по материнской линии). В «Церковной истории народа англов» Беда Достопочтенный отмечает, что, когда пикты прибыли в Британию через море из Скифии, у них не было жен, и они искали невест у ирландских скоттов. Скотты предоставляли им женщин при одном условии: «они должны были выбирать короля по женской королевской линии, а не по мужской». Написанная в XIV веке, «Пиктская хроника» перечисляет королей и продолжительность их правления. Но интересно, пиктскими королями до конца седьмого века никогда не становились сыновья своих отцов. Однако короли идентифицировались по именам их родственников-мужчин. Критики считают, что рассказы Беды, возможно, были уловкой, чтобы доказать факт правления ирландцами землями пиктов. Некоторые, как автор «Кельты и классический мир» Дэвид Ранкин, считали, что матрилинейная преемственность, возможно, была наследием доиндоевропейских держав.

4. Лицо жертвы пиктов

На прошлой неделе исследователи из Университета Данди опубликовали реконструкцию лица пикта, который был жестоко убит 1400 лет назад. Названный «Роузмариком», скелет лежал в пещерах на Черном острове. Радиоуглеродное исследование показало, что его возраст датируется между 430 и 630 годами н.э. Скелет лежал со скрещенными ногами и большим камнем, придавившим его. По словам судебного антрополога Сью Блэк, «Роузмарика» жестоко убили, нанеся минимум пять травм головы. Его зубы были выбиты, челюсть сломана, череп проколот и раздавлен. Несмотря на жестокость убийства, есть свидетельства того, что человека похоронили с большой осторожностью.

5. Человек из Рини

В 1978 году шотландский фермер раскопал возле шотландской деревни Рини массивную каменную плиту с изображением человека, несущего топор. Названый «Человек из Рини», этот 2-метровый камень с резным орнаментом до сих пор не дает покоя археологам. Датируемый приблизительно 700 г.н.э., камень изображает бородатого человека с длинным остроконечным носом, в головном уборе и тунике. «Человек из Рини» был обнаружен в непосредственной близости от «Зобного камня» - другого пиктского резного камня с изображением лосося и неизвестного животного.

Раскопки в Рейне в период с 2011 по 2012 год выявили артефакты, среди которых нашлись средиземноморская керамика, французское стекло и англо-саксонские металлические изделия. Археологи также обнаружили доказательства существования передовой металлургии в Рини. Самой распространенной интерпретацией «Человека из Рини» считается то, что он изображает Эсуса - кельтского бога деревьев и лесного хозяйства. В этом районе также есть камни с ирландским огамическим письмом и кельтскими орнаментами.

6. Разрисованные пиктские камешки

С XIX века разрисованная пиктами галька являлась предметом жарких дебатов. Эти небольшие камни из кварцита были разрисованы простыми символами. Согласно местным поверьям, их называли «камнями-талисманами» или «холодными камнями». Даже в 1971 году эти «магические» камни использовались для лечения болезней как у животных, так и у людей. Альтернативная теория предлагает, чтобы камни были боеприпасами для пращ, а «маркировка» на них обозначала владельца.

В 2014 году каменщик Робби Артур и исследователь Дженни Мюррей захотели скопировать эти камни. Они обнаружили, что камни были окрашены темным веществом, производимым из горящего торфа. Торф был распространенным топливом для бытовых и плавильных очагов в Шотландии. Исследователи обнаружили, что если оставить этот пигмент на камне на ночь, то он впоследствии не смывается даже горячей водой. Подобные окрашенные камни находили в центральной Франции, Пиренеях и южной Италии. Они датируются 10 000 - 12 000 годами.

7. Военно-морская держава пиктов

В 2015 году археологи обнаружили форт железного века, построенный пиктами, что свидетельствует об их могуществе в качестве военно-морской силы тех времен. В расположенный на высоте 6 метров на утесе Данникаер форт можно было попасть только, взобравшись по отвесной скале. Построенный между пятым и шестым веками, он был, вероятно, частью серии фортов, контролирующих восточное побережье Шотландии. Массивные камни, используемые для постройки форта, были привезены из других мест.

На них встречаются стилизованные рисунки рыб и колец со сломанными копьями в них. Доктор Гордон Ноубл из Университета Абердина отмечает: «Пикты были известны как морские налетчики, и форты, подобные этому, возможно, помогал укрепить эту военно-морскую мощь». Ноубл и его команда обнаружили остатки защитного вала, бойниц и остатков очага, в котором все еще сохранился уголь. Ноубл подозревает, что на этом участке также было поселение пиктов, построенное из дерева и давным-давно разрушившееся.

8. Кеннет Макальпин

Практически ничего не известно о самом знаменитом короле пиктов, Кеннете I Макальпине. К середине девятого века викинги уничтожили королевство пиктов. Макальпин воспользовался этим отсутствием власти. Рожденный около 810 года от отца-галла, короля Альпина II и принцессы пиктов, Макальпин решил объединить пиктские и гэльские королевства. Естественно, у него были конкуренты. Легенда гласит, что семь королевских домов пиктов, возглавляемых Дрестом Х, выступили против Макальпина.

Одна из более зловещих историй о «измене» Макальпина говорит о том, что он заманил своих пьяных конкурентов в заполненные шипами ямы. Однако это маловероятно. Примерно в 848 г. Макальпин объединил пиктов и галлов. Но угроза викингов никуда не делась. Одна история говорит о том, что 140 судов викингов напади на гэльское королевство Дал Риада, что привело к тому, что оно исчезло из истории. После смерти Макальпина в 858 году, пикты также исчезли.

9. Зверь пиктов

В 2011 году археологи обнаружили изображение таинственного «пиктского зверя», вырезанное на стене фермы на Черном острове. Датированный V – VII веками, камень прекрасно сохранился, и почти не имел следов выветривания. Исследователь Кейт МакКуллах полагает, что камень был захоронен в течение длительного времени, прежде чем его поместили в стену. Первой на таинственную резьбу загадочного животного, а также изображения полумесяца, гребня и зеркала наткнулась специалист по ранней средневековой скульптуре Изобель Хендерсон. В соседнем фермерском доме Хендерсон обнаружила вторую пиктскую резьбу, изображающую либо рыбные чешуйки, либо гусиные перья. 50 лет назад оба камня находились в собственности одной семьи.

10. Живы по сей день

Ученые давно задаются вопросом, что стало с пиктами, когда они исчезли из истории примерно в девятом веке. В 2013 году анализ ДНК показал, что пикты вполне живы и здоровы. Генетик Джим Уилсон определил маркер Y-хромосомы прямых потомков «разрисованных людей». Из 1000 опрошенных мужчин из Шотландии 10 процентов имеют маркер R1b-S530.

Менее 1 процента английских мужчин имеют эту хромосому. Пикты также были найдены в Северной Ирландии, где 3 процента жителей являются носителями R1b-S530. Однако только один участник из 200 на юге Ирландии имел эту Y-хромосому. С политической точки зрения, пикты, похоже, исчезли после битвы с викингами при Стратморе в 839 году и объединения Кеннетом Макальпином галлов и пиктов. Генетический анализ говорит о другой истории. Пикты все среди нас.

Поделиться642025-06-20 18:10:45

https://dzen.ru/a/ZvPh3CQLrnFHexvH

Дм. Линдер Нетривиальная история

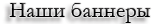

От герцога до баронета: краткая история английских титулов

Точкой отсчета сделаем Нормандское завоевание.

Как все начиналось

До 1337 года в Англии было только два дворянских титула.

Самые могущественные вассалы короля получили титул графов (earls), одновременно в стране было 10-12 графов.

Второе место занимали бароны (barons), которые тоже были прямыми вассалами короля и приводили ему на службу отряды собственных вассалов. В Англии было порядка 150-200 «феодальных бароний» (feudal baronies).

Ниже располагалась нетитулованная знать — держатели рыцарских ленов, их были уже тысячи.

Особенности английского феодализма

Английский феодализм заметно отличался от континентального: на острове было больше порядка.

Тут не сложилось феодальных княжеств (кроме владений в Уэльсе и на шотландской границе). Владения английского графа — это, как правило, 200-300 отдельных маноров, которые разбросаны по всей стране и не имеют отношения к территориальным «графствам» (shires). Какой-нибудь граф Оксфорд может иметь поместья всюду и не иметь — в окрестностях самого Оксфорда, так что территориальная «привязка» титула — условность.

Не действует и знакомый нам со школы принцип «вассал моего вассала — не мой вассал»: любой рыцарь, служащий барону, обязан верностью и королю и может быть осужден за измену.

С XIII века английские феодальные институты стали приходить в упадок. Их последние пережитки ликвидировали в 1660 году (Tenures Abolition Act), когда был отменен институт «феодальных бароний». Однако к тому времени титул «барон» уже давно получил новое содержание.

«Вызван в парламент»

Раз в Англии почти не сложилось феодальных княжеств, представители высшей знати могли отстаивать свои интересы только сообща. Борьба баронов с королями привела к возникновению в XIII веке парламента. Верхней палатой парламента стала палата лордов. Члены палаты общин — избирались на срок графствами и городами, представители палаты лордов — назначались королем пожизненно и передавали свое место потомкам. Правда, они могли потерять статус лорда за «измену», то есть мятеж (очень и очень частая история).

На практике монарх был вынужден «вызвать в парламент» наиболее влиятельных магнатов, с которыми королям приходилось считаться.

Члены палаты лордов назывались (и называются в наши дни) пэрами. В XIII столетии в эту палату были призваны все графы и верхушка «феодальных баронов». К началу XIV века английское пэрство (палата лордов) выглядело таким образом:

• дюжина графов;

• сотня баронов (вскоре их число снизится до нескольких десятков).

Новые титулы

Во время Столетней войны система титулов становится более богатой за счет заимствования с материка (у французов).

В 1337 году в Англии появился титул герцога (duke). Сначала герцогами могли стать отпрыски правящей династии, с XV века — и представители других родов.

В 1385 году появляется титул маркиза (marquess) — выше графа, но ниже герцога.

Наконец, в 1440 появляется титул виконта (viscount) — ниже графа, но выше барона.

Система английских титулов получила «классический» вид:

• герцоги;

• маркизы;

• графы;

• виконты;

• бароны.

В 1450 году в палате лордов Англии было 6 герцогов, 0 маркизов (на тот момент одни титулы маркизов были изъяты, другие — повышены до герцогских), 11 графов, 2 виконта, 48 баронов.

В 1500 году — 3 герцога, 1 маркиз, 10 графов, 2 виконта, 40 баронов.

Как видим, подавляющее большинство всегда составляли бароны, которых также называли (и называют) просто лордами.

Уникальность Англии

Как мы помним, институт «феодальной баронии» пришел в упадок. Поэтому сложилась любопытная картина — обладатели английских титулов:

• весьма немногочисленны;

• являются пэрами.

Ситуация довольно необычная. На континенте (например, Франция, Германия) круг титулованных особ был много шире.

Правда, в Новое время численность английских пэров выросла и достигла многих сотен. Кроме того появился специфически британский титул, никак не связанный с палатой лордов.

Ниже барона: баронет

Последний из дворянских титулов — баронет (baronet) — был создан в 1611 году, когда королю Якову I понадобились деньги. Богатые помещики платили королю тысячу фунтов на содержание армии (по тем временам — целое состояние), а в награду получали новый титул. Кстати, не существующий за пределами туманного Альбиона.

Если к английскому пэру обращаются «лорд», то к английскому баронету — «сэр». Правда, особых привилегий титул баронета не приносит и не дает прав пэра.

Образовавшийся социальный слой баронетов занял промежуточное положение между лордами и нетитулованными помещиками (landed gentry).

Поделиться662025-07-07 09:38:32

Флаг Ноттингемшира

Ууууу .... Проигнорили наш любимый RoS-овский канон, т.е. в капюшоне.

Что за странная голова ? Это ушки зайки разлетелись по ветру?

Поделиться672025-07-07 13:22:44

Что за странная голова ? Это ушки зайки разлетелись по ветру?

Это перо на охотничьей шапочке, в каноне Голливуда)))

Поделиться682025-07-07 15:05:01

Это перо на охотничьей шапочке

Семён Семёныч ... вот оно что

Циник, это - аргумент, принимаю.

Но только саму шапочку не вижу.

Голову круглую - вижу, перо - вижу

Как в анекдоте: "шапка сползла"

Поделиться692025-07-07 15:30:59

Но только саму шапочку не вижу.

Голову круглую - вижу, перо - вижу

А он индеец))) Тот самый, которому завсегда везде ништяк))

Поделиться702025-08-19 13:50:49

https://dzen.ru/a/aJBcqcnkDQDo5rzQ

Алексей Куклев

Страна туманов, легенд и вечной зелени - 15 фактов об Ирландии

Ирландия — это не просто остров на краю Европы. Это сказка, написанная дождём, древними камнями, кельтскими мелодиями и пивом, которое пенится, как сама история. Здесь каждый холм — могила короля, каждый ручей — путь фей, а каждая паб-песня — гимн народу, который выжил, не сгибая спины.

Эта статья — путешествие в Ирландию, где 15 фактов постепенно раскроют перед вами страну, где реальность и миф переплетаются, как узоры на кельтском кресте.

Готовы? Тогда в путь — под звуки волынки и шёпот ветра с Атлантики.

Факт 1: Ирландия — изумрудный остров, покрытый дождём и поэзией

Зелёный цвет — не просто символ Ирландии. Это её душа. Остров получил прозвище Emerald Isle (Изумрудный остров) не из-за драгоценных камней, а из-за вечной зелени, питаемой мягким климатом и почти постоянным дождём.

Здесь растёт трава, которая кажется нарисованной — настолько ярка и густа.

Одно из мест с самым высоким уровнем осадков в Европе — графство Керри.

И всё же дождь здесь не раздражает. Он — часть атмосферы: туманы, облака, небо, низко нависшее над холмами.

Факт 2: Здесь нет змей. И никогда не было.

Вы не встретите в Ирландии ни одной змеи. Ни одной. Ни в дикой природе, ни в зоопарке.

Почему? Научный ответ: после ледникового периода климат и география не позволили рептилиям заселить остров.

Но ирландцы верят в другое.

По легенде, в V веке святой Патрик, просветитель Ирландии, изгнал всех змей с острова, прогнав их в море.

Символически — он изгнал язычество, а змея олицетворяла дьявола.

Так родился миф, который теперь — часть национальной идентичности.

Каждый год 17 марта — День святого Патрика — Ирландия превращается в море зелёного, а змеи остаются только в анекдотах.

Факт 3: Самая древняя письменная история Европы — в ирландских монастырях

Пока континент погрузился во «тьму» раннего Средневековья, Ирландия стала убежищем для знаний.

Монахи-учёные в аббатствах вроде Кловеса, Ионы и Гласснея переписывали и хранили древние тексты — от Библии до греческой философии.

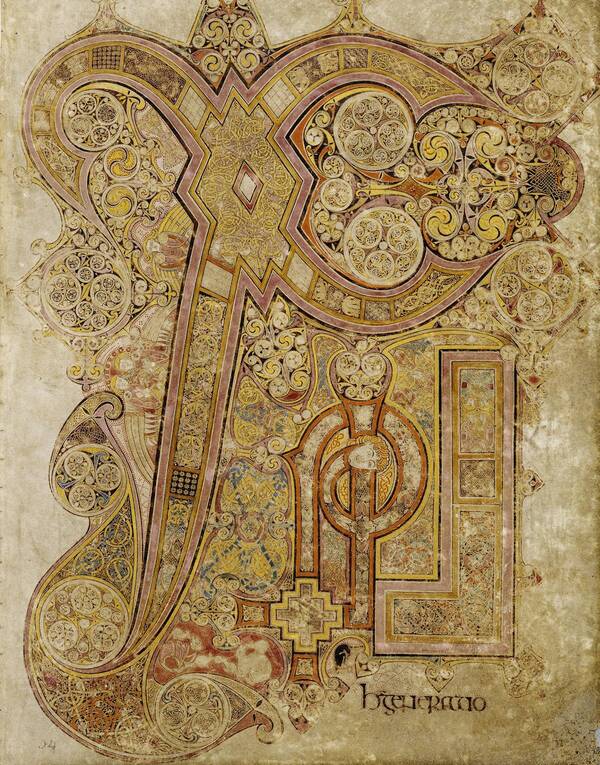

Они создали шедевр кельтского искусства:

Келлская книга — иллюстрированный манускрипт Евангелий, написанный около 800 года. Каждая страница — как витраж собора: узоры, золото, лазурь, кельтские кресты.

Ирландия стала «светочем» в тёмные времена.

Без её монахов — многое из античного наследия исчезло бы навсегда.

Факт 4: Ирландия — родина пабов, где музыка живёт дольше, чем люди

В Ирландии паб — это не просто бар. Это сердце деревни, место встреч, музыки, споров и историй. Здесь не просто пьют пиво. Здесь живут традиции.

Сессии (sessions) — неформальные музыкальные вечера, где местные музыканты собираются за одним столом, чтобы играть традиционные ирландские мелодии: джиги, рилы, ронны.

Никаких микрофонов. Только живое звучание скрипки, флейты, бодхрэна (барабана) и аккордеона.

Иногда сессии длятся всю ночь.

Факт 5: Самое известное пиво мира — ирландское, но его не пьют в Ирландии

Guinness. Чёрное, плотное, с кремовой пеной, как снег на вершине горы.

Это пиво, которое пьют в 150 странах. Но в Ирландии его пьют... не так уж много.

Да, Guinness родом из Дублина — с 1759 года, с пивоварни на Сент-Джеймс-Гейт.

Но сегодня ирландцы всё чаще выбирают крафт-пиво, эль, сидр. Guinness — для туристов, праздников и Дня святого Патрика. Хотя официально каждый ирландец выпивает в год около 130 пинт пива — и Guinness всё ещё в лидерах.

И в Ирландии пиво наливают правильно:

60 секунд на первое наливание, 120 секунд на «отдых» пены, потом — долив. Говорят, только так получается настоящий вкус.

Факт 6: Кельтские узлы — не просто узор.

Пройдитесь по ирландским аббатствам, замкам, музеям — и вы увидите их повсюду:

узоры без начала и конца, переплетённые линии, символы бесконечности.

Кельтский узел — не просто украшение.

Это философия:

• Любовь без конца.

• Жизнь, не знающая смерти.

• Душа, соединённая с предками.

На кресте в Килларни или надгробии в Дрогеде — каждый узел рассказывает историю.

А ещё — ирландцы верят, что если вы не можете найти выход из узора — вы нашли настоящий кельтский символ.

Факт 7: Ирландия — родина фей

Вы верите в фей? В Ирландии — многие.

Не в смысле «розовые крылышки», а в смысле Aos Sí — древних духов, обитающих в сиде (магических холмах).

Местные до сих пор рассказывают:

Не стройте дом на холме — вы можете разрушить дом фей.

Не рубите старое дерево — оно может быть порталом.

Не свистите ночью — привлечёте нежеланных гостей.

Есть даже официальные карты, где дороги строили в обход «холмов фей».

В 1999 году при строительстве шоссе в графстве Оффали одни из них — Оулден Хилл — обошли стороной, чтобы не «беспокоить обитателей».

В Ирландии магия — не фантазия. Это часть повседневности.

Факт 8: В Ирландии больше лошадей, чем людей — и каждый конь здесь — часть легенды

На острове с населением 5 миллионов живёт более 700 000 лошадей.

Это не просто скот. Это наследие. Это гордость. Это душа кельтской степи, даже если степей здесь нет.

Ирландия — родина скаковых лошадей мирового класса.

Породы вроде Irish Sport Horse и Connemara Pony участвуют в Олимпийских играх, скачках в Челтнеме, Кентукки Дерби.

Но для ирландца конь — не только спорт. Он — символ свободы, связи с землёй, с древними героями, которые мчались на боевых конях через туманы Манстерa.

В графстве Килларни до сих пор можно увидеть всадников в тумане, несущихся по берегу озера, будто преследуя тень Финна Маккула.

И никто не удивляется. Здесь лошади тоже слышат голоса предков.

Факт 9: Обрывы Мохер — где земля кончается, а душа начинается

Обрывы Мохер в графстве Клэр — одно из самых мощных мест на планете.

Протяжённость — 14 км.

Высота — до 214 метров.

Каждый год сюда приезжает более 1,5 миллиона человек — не ради фото, а ради ощущения.

Здесь снимали Гарри Поттер, Робин Гуд, Стар Trek.

Но самое важное — здесь не нужно быть героем кино, чтобы почувствовать себя перед лицом вечности.

А в тумане, говорят, можно услышать пение сирен — или голоса тех, кто ушёл за море, но сердцем остался здесь.

Факт 10: Здесь говорят на языке, который почти исчез

Гэльский (ирландский) — официальный язык страны.

Но сегодня его носителями являются всего около 70 000 человек (в основном в Гаэлтахтах — языковых анклавах на западе).

Однако — он не умер.

Благодаря программам возрождения, школам Gaelscoileanna, сериалам на гэльском и приложениям вроде Duolingo — язык возвращается.

Многие ирландцы учат его как второй родной.

Улицы, названия городов, документы — всё двуязычно.

Факт 11: Самые древние каменные сооружения в Европе

До Стоунхенджа — были Ньюгрейндж и Кносс.

Мегалитические курганы, построенные около 3200 года до н.э. — старше египетских пирамид.

Ньюгрейндж — холм с камерой внутри, выложенной камнями с узорами.

И самое поразительное:

В день зимнего солнцестояния луч солнца проникает через специальное отверстие и освещает внутреннюю камеру на 17 минут.

Это — древняя обсерватория. Или храм. Или портал в иной мир.

Учёные до сих пор не знают, как неолитические люди смогли так точно рассчитать траекторию солнца.

Одни говорят — гениальность. Другие — помощь духов.

Факт 12: Долина королей — где хоронили героев, а теперь ищут магию

В графстве Тирон — холмистая долина, усыпанная курганами.

Здесь, по легенде, короновали королей Ирландии на камне Даля — Lia Fáil, который кричал, когда настоящий правитель касался его.

Это — Долина королей (The Valley of the Kings), сердце древнего королевства Улад.

Здесь похоронены легендарные вожди, воины, жрецы.

Археологи находят бронзовые мечи, украшения, следы ритуалов.

Но местные верят:

Камни здесь не спят. Ночью — слышен шёпот.

На определённых холмах — не растёт трава.

А в туман — можно увидеть силуэты всадников, уходящих в землю.

Сегодня это место — памятник истории и мифа, где прошлое не закопано. Оно просто ждёт, пока кто-нибудь прислушается.

Факт 13: Национальное блюдо Ирландии — стэйк пэй (Irish Stew)

Да, картофель был королём в XIX веке. Пиво — гордостью.

Но настоящее национальное блюдо — это ирландский тушёный горшочек, или Irish Stew.

Не шикарный. Не быстрый. Но очень вкусный.

Традиционный рецепт:

• Баранина (или говядина),

• Картофель,

• Лук,

• Морковь (иногда),

• Вода,

• Время.

Никаких приправ. Никаких томатов. Готовится часами в печи, пока мясо не рассыпается, а картофель не впитает весь вкус.

Раньше его варили из остатков — чтобы ничего не пропало.

Сегодня — чтобы почувствовать корни.

Его подают в деревенских домах, в пабах графства Майо, в домах эмигрантов в Нью-Йорке — как связь с родиной.

Факт 14: Лес Килларни — последний остаток древнего леса Европы

В национальном парке Килларни — дубовый лес, которому более 10 000 лет.

Это — один из последних первобытных лесов Западной Европы, уцелевший после ледников и вырубок.

Здесь — олени, которые ходят незаметно, как тени, ручьи, поющие на древнем языке, мхи, покрывающие камни, как покровы королей.

Прогулка по Килларни — как вход в сказку.

Туман стелется по земле. Птицы поют свои мелодии.

А в тишине — кажется, что вот-вот выйдет друид с посохом и скажет:

«Ты давно был здесь. Просто забыл.»

Факт 15: Ирландский кофе — это не напиток. Это согревающая история.

Представьте: 1943 год. Зима. Аэропорт Фойнс, крошечный городок на западе Ирландии. Туман висит над Шанноном, рейс из Америки задерживается. Пассажиры дрожат от холода и усталости в продуваемом зале ожидания.

В баре работает бармен по имени Джо Шеридан.

Он смотрит на этих людей — уставших, промокших, далеко от дома — и решает сделать не просто кофе.

Он берёт чёрный крепкий кофе, добавляет ирландского виски, сахара и, самое главное — аккуратно, накладывает сверху слой густых взбитых сливок, чтобы они не смешались.

Первый глоток — огонь в груди, тепло в костях, лёгкость в голове.

Один из пассажиров, потрясённый, спрашивает:

— «Это кофе из Бразилии?»

Шеридан улыбается:

— «Нет. Это ирландский кофе.»

С тех пор Irish Coffee стал символом: того, что даже в самый мрачный вечер можно создать нечто тёплое.

Год спустя рецепт попал в Калифорнию — в аэропорт Сан-Франциско, где бармен по имени Стэн Монделло усовершенствовал подачу.

Но корни — в ирландской земле, в гостеприимстве, в желании помочь.

Заключение: Ирландия — страна, живущая в легенде

Это туманная, вечнозелёная земля, где каждый холм — словно страница сказки, а ветер шепчет старинные мелодии.

Ирландия будто и не вышла из мифа — так и осталась в нём, храня дух времени, что давно прошло, но не забыто.

Её душа — как ирландский виски: крепкая, но тёплая.

Как irish stew — простая, домашняя, но с таким вкусом, что остаётся в сердце.

Здесь не кричат о себе.

Просто приглашают за стол, наливают чай… и молчат, пока не станет ясно: ты уже часть этой истории.

Поделиться712025-08-20 11:06:26

Норна, очень интересно про Ирландию получилось.

Вот бы хоть одним глазком взглянуть:

Монахи-учёные в аббатствах вроде Кловеса, Ионы и Гласснея переписывали и хранили древние тексты — от Библии до греческой философии.

Они создали шедевр кельтского искусства:

Келлская книга — иллюстрированный манускрипт Евангелий, написанный около 800 года.

Каждая страница — как витраж собора: узоры, золото, лазурь, кельтские кресты.

Кельтский узел — не просто украшение.

Это философия:

• Любовь без конца.

• Жизнь, не знающая смерти.

• Душа, соединённая с предками.

Поделиться722025-08-20 11:53:35

Вот бы хоть одним глазком взглянуть:

Это точно. Но есть хорошая статья от Аси Занегириной

Книга ангела: что нужно знать о знаменитой Келлской книге, чтобы понять ее великую культурную ценность

Богато иллюстрированная средневековая церковная книга давно превратилась в одну из главных реликвий Ирландии

«Это, скорее, творение ангела, нежели человека», — написал средневековый автор об этой самой известной иллюстрированной церковной книге в мире. На богато украшенных страницах Келлской книги причудливо переплелись элементы христианской и языческой кельтской культуры. Что они означают?

Келлская книга

Размер: ок. 330х255 мм

Годы создания: VIII — начало IX века

Материал: пергамент

Где находится: в Старой библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия

Как создавалась Келлская книга

Судьба Келлской книги полна драматичных поворотов. Эта рукопись была создана на Британских островах, предположительно в VIII или начале IX века. Исследователи не пришли к единому мнению, где именно ее написали: на шотландском острове Айона или в ирландском Келлсе.

Много сторонников и у компромиссной версии: книга была начата в скриптории монастыря Святого Колумбы на Айоне около 800 года, а закончена в аббатстве Келлс, куда монахи бежали с острова, спасаясь от нападения викингов. Книга чудом сохранилась, при том что множество других рукописей погибло.

Монахи оберегали Келлскую книгу как боговдохновенное сокровище, а простой народ почитал ее как Великое Евангелие святого Колумбы, или, по-ирландски, — Колума Килле (ирл. Cholimb Chille — «Голубь Церкви»). Это один из самых любимых ирландских святых наряду со святым Патриком, и люди думали, что именно он ее и написал.

В 1006 году манускрипт похитили, но через пару месяцев нашли. В XVII веке, в период восстаний, гражданских войн и диктатуры Оливера Кромвеля, церковь, где хранилась Келлская книга, сильно пострадала, и сама рукопись пришла в плачевное состояние. Примерно в 1653 году мэр Келлса отослал книгу на хранение в Дублин, а несколько лет спустя манускрипт оказался в библиотеке Тринити-колледжа, где и находится по сей день.

Кто художник?

Создатели Келлской книги работали над ней в монастырских скрипториях или прямо в кельях. Над рукописью трудилась группа мастеров, каждый из которых занимался, скорее всего, и текстом, и его украшением.

Орнамент и буквы выписывались пером, а после раскрашивались. Легендарные узоры создавались вручную с помощью минимального количества инструментов. Художники пользовались циркулями и линейками, трафарет не применяли никогда. Над наиболее сложными миниатюрами работали не меньше месяца, примерно по шесть часов в день.

По мнению исследователей Келлской книги, у нее было от двух до четырех иллюстраторов. Один из художников — тот самый, который создал начальную страницу Евангелия от Иоанна, — с особенным мастерством изображал мельчайшие детали. Нужно увеличительное стекло или микроскоп, чтобы разглядеть все созданное им великолепие. Этот же человек — автор потрясающей страницы, на которой нарисован Христос, и еще ряда миниатюр. Ни одно изображение в Келлской книге не повторяется.

Как устроена Келлская книга

Келлская книга — парадная рукопись большого размера, в ней 680 страниц; она была предназначена не для повседневного использования, а для торжественных богослужений и украшения алтаря. Основную часть манускрипта составляют четыре канонических Евангелия на латинском языке.

Первая страница Евангелия от Иоанна, одна из самых роскошно украшенных, — пример инициальной страницы, от латинского initialis — «начальный». На таких листах помещали орнаментированные фрагменты текста Священного Писания; и буквы, и промежутки между ними, и все пространство были густо заполнены узорами.

Пергаменты для рукописных книг изготавливали из шкур овец, коз, ослов и коров. В Ирландии преимущественно употребляли телячью кожу. Шкуру вымачивали в воде с добавлением извести и квасцов, очищали от шерсти, натягивали на раму, выравнивали, выглаживали пемзой, сушили, заклеивали трещины. Пергамент в Ирландии не белили, а придавали его поверхности охристо-желтый оттенок, так как местные жители предпочитали теплые краски.

Священные буквы

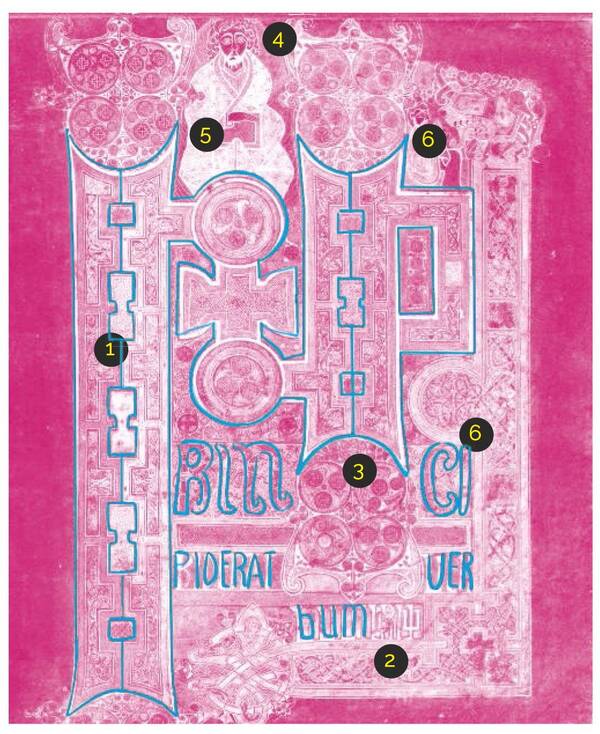

Самая известная страница Келлской книги — полностраничное изображение хризмы, монограммы имени Христа, которая состоит из двух начальных греческих букв: X («хи») и P («ро»). Судя по стилю, над ней работал не тот мастер, что создавал инициальную страницу Евангелия от Иоанна. Скорее всего, этот второй художник был южанин, возможно, итальянец или даже араб.

[b]6 интересных деталей 292-й страницы Келлской книги

1. Текст. Главный секрет страницы — инципит, то есть начальные слова Евангелия от Иоанна на латыни, «In principio erat Verbum» («В начале было Слово»), затерянные среди орнаментов. Вульгата — латинский перевод Библии — основной текст церковных книг кельтских стран. Разобрать слова в Келлской книге непросто из-за пышной орнаментации и переплетений букв, и в народе даже бытовало мнение, что узоры защищали от зла и запутывали сатану.

Но на самом деле принцип ирландской системы формирования инициалов был таков: текст и его украшения проникали друг в друга, сливались и воплощали собой идею — как буквы спрятаны в узорах, так и Бог сокрыт во всем вокруг. Самая объемная и длинная вертикальная полоса в левой части страницы словно разделена орнаментом на две части.

На самом деле это буква «I» и левая ножка буквы «n». Вертикальная полоса в центре — правая ножка «n» и начало латинской буквы «p». Ножки «n» соединены необычно и символично — крестом. Выступ центральной полосы — это завершение «p». Сдвигаемся ниже: змеевидные узоры таят в себе «rin» и «ci». Еще ниже мы прочтем «pio erat Ver» и завершим, спустившись еще немного, — «bum».

2. Кельтский орнамент. Кельтские рукописи знамениты причудливыми орнаментами со спиралями, кругами, витыми линиями, лабиринтами, змеями… Изображения лиц и людей целиком помещались среди этих узоров, так как кельтские монахи представляли человека частью природы, вплетенной в орнамент окружающего мира. На Британских островах сложный плетеный орнамент окончательно сформировался только в VI–VII веке, уже после христианизации, вследствие взаимодействия норманнского, коптского, англосаксонского и собственно кельтского изобразительных стилей.

3. Трискелы. Такие тройные спирали были характерны еще для раннего кельтского искусства: это основные элементы орнамента латенского периода (V–I века до н. э.). Они воплощали мировоззренческие идеи кельтов о трех главных стихиях — воде, небе и земле — и кельтские представления о трех мирах — земном, небесном и потустороннем (демоническом). В христианской культуре трискелы в различных вариациях были тем же, чем и клевер по распространенной в Ирландии легенде, — символом Святой Троицы, означающим: Бог един, но в трех лицах.

4. Красный. Это любимый цвет создателей Келлской книги. Далее по частоте использования идут коричневый, желтый, черный и лиловый. Краски изготавливались из местных материалов и привозились из самых разных областей Европы и Малой Азии. Золотом и серебром ирландские миниатюры украшали крайне редко. Значительно чаще использовалась синяя краска, которую получали из афганской ляпис-лазури, ценившейся намного дороже листового золота.

5. Евангелист Иоанн. Фигуры людей в Келлской книге изображаются довольно подробно. Черты лиц тщательно прорисованы: брови, большие глаза, крылья носа, губы, кудрявые локоны и бороды. Иоанн с книгой в руках сидит на троне. Манера изображения условна, но мастеру удалось передать торжественную позу евангелиста и его готовность рассказывать о том, что он знал и видел.

6. Музыкант и герой с чашей. В орнамент вплетены несколько человеческих фигур. Помимо евангелиста Иоанна, можно заметить сидящего человека, который подносит ко рту чашу в форме конуса. Ниже — арфист; в орнаменте этой страницы он служит буквой «i». В виде этих маленьких фигур людей монахи часто изображали самих себя или тех, кем они хотели бы быть, когда отойдут в жизнь вечную.

Фото: TRINITY COLLEGE LIBRARY; TRINITY COLLEGE LIBRARY, DUBLIN; ISTOCKPHOTO

Поделиться732025-08-20 16:27:00

«Это, скорее, творение ангела, нежели человека», — написал средневековый автор об этой самой известной иллюстрированной церковной книге в мире...

Ни одно изображение в Келлской книге не повторяется.

Келлская книга — парадная рукопись ...; она была предназначена не для повседневного использования, а для торжественных богослужений и украшения алтаря.

Сколько людей вложили и свой труд, и вдохновение !

Поэтому столько веков спустя она вызывает трепет.